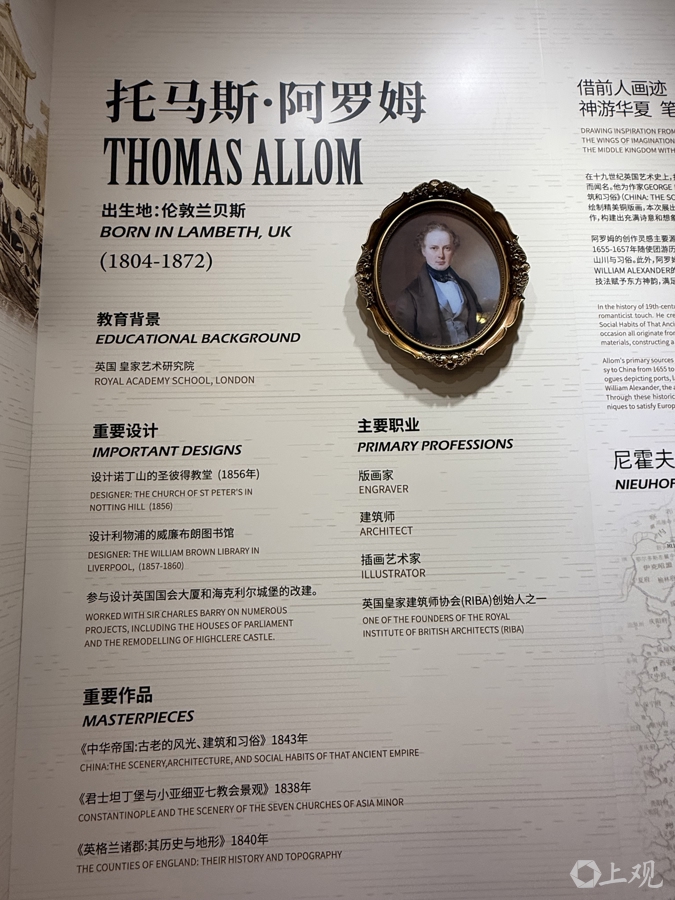

19世纪初出生于英国伦敦的托马斯·阿罗姆,是诺丁山的圣彼得教堂、利物浦的威廉布朗图书馆等重要建筑的设计师。他一生从未到过中国,却神奇地画下了中国北京到香港、澳门,沿着水路,由北至南的自然风光、人文风情。

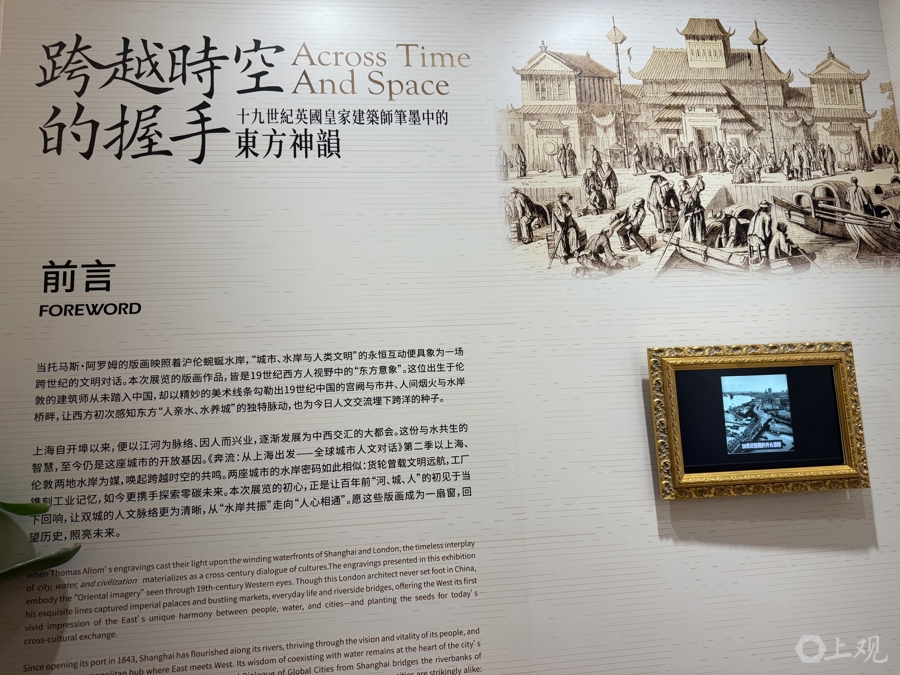

9月26日,作为徐家汇藏书楼修缮后的首展,由上海市对外文化交流协会、上海图书馆、上海报业集团共同主办,上海中小企业品牌促进中心承办的“跨越时空的握手——十九世纪英国皇家建筑师笔墨中的东方神韵”主题展在一楼展厅揭开面纱。此次展览为《奔流:从上海出发——全球城市人文对话》第二季重要项目之一,集中展出英国皇家建筑师托马斯·阿罗姆(Thomas Allom,1804–1872)创作的140余幅珍贵铜版画原稿,开启一场穿越时空的中西人文对话。

展览现场 施晨露摄

展览现场 施晨露摄

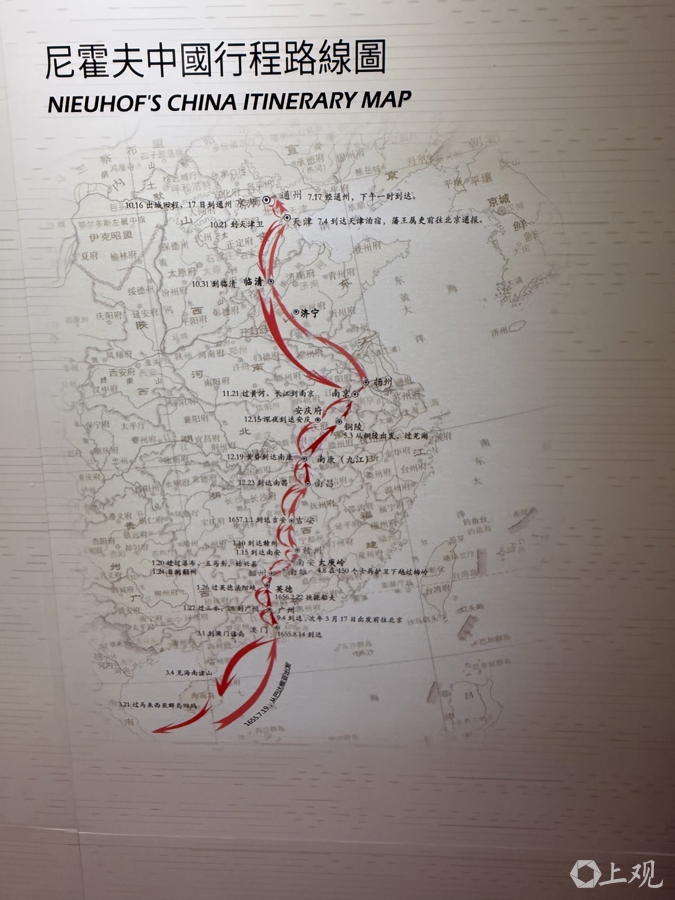

从北京的北海公园到南京的琉璃塔,从戏台看戏到流动剃头摊剃头,从未亲临中国的阿罗姆用画笔与想象“神游华夏”,其创作灵感主要源于早他两个世纪的荷兰旅行家约翰·尼霍夫(Johan Nieuhof,1618-1672)的旅行游记、英国马戛尔尼使团随团画师威廉·亚历山大(William Alexander,1767-1816)的速写和传教士利玛窦(Matteo Ricci,1552-1610)的著作等二手资料。通过这些素材,阿罗姆以高超的绘画技艺,将异域风情转化为诗意画卷,满足了欧洲观众对遥远东方的好奇心与审美需求。

展览现场 施晨露摄

展览现场 施晨露摄

此次展出的铜版画作品都曾作为插画编入作家乔治·纽海姆·赖特(George N. Wright)1843年的代表作《中华帝国:古老的风光、建筑和习俗》(China:The Scenery ,Architecture, and Social Habits of That Ancient Empire)一书,色调柔和、画面层次丰富。阿罗姆以艺术家的敏锐视角,重现19世纪中国的山川河流、城市街巷与民俗生活,在写实的创作技法中融入19世纪西方人对东方世界的奇幻想象,将东西方审美意趣巧妙融合,既保留了中国文化的韵味,又融入欧洲绘画的透视与光影技法。

展览现场 施晨露摄

展览现场 施晨露摄

“展览选择了一个有特色的切入点来探索两个伟大的文明在最初的交往中留下的文化印记。一方面,影像作为一种特殊的文献资料,能够传递文字无法传递的信息,带给受众更为直观、清晰的对特定知识的认知;另一方面,美术品不可避免地受到创作者的主观感受、学识修养、审美习惯等种种因素的左右,在跨文化交流中常常表现出一种微妙的错位感。这种看似矛盾的存在,恰恰是不同文化交流互动的常态,使得这些作品在具备美术价值的同时,以非常巧妙的方式记录下了文明碰撞交互的过程。”展览艺术顾问、上海图书馆馆长陈超说,有百余年历史的徐家汇藏书楼是上海最早,也是目前保存最完整的近代图书馆,如今作为上海图书馆的旧外文文献收藏与服务部门管理着二十万册以上、约二十种不同语种的近代外文图书、报刊,其中国际汉学领域的收藏尤为突出。在这处于中西文化交流史上有重要纪念意义的历史遗迹以一场艺术展的形式,开启另一种文明与文明之间的对话,既是对过往文化交流的总结和回顾,更是这种交流在新时代、新环境、新形势下的延续和更新。

展览现场 施晨露摄

展览现场 施晨露摄

上海市对外文化交流协会副会长兼秘书长邓晓贤介绍了《奔流:从上海出发——全球城市人文对话》第一季和第二季概况,他提出,文化交流从来不是简单的信息传递,而是不同文明跨越时空的对话,是人心与人心之间的深度联结。这次展览“跨越时空的握手”,正是“奔流”开展系列活动,开启文明互鉴之旅这一主题的生动实践。

展览现场 施晨露摄

展览现场 施晨露摄

为提升观展体验,策展团队精心设计了互动环节,引入AIGC(人工智能生成内容)技术,制作了一系列短视频。这些动态解读将阿罗姆的静态版画转化为栩栩如生的视觉故事,让观众仿佛置身于19世纪的东方场景,感受历史画卷的生命力。展览还特别展出了1843-1859年间出版的不同版本画册古籍,涵盖阿罗姆与乔治·纽海姆·赖特合作的原版书籍以及当代史学家对此进行编译的专著和印有阿罗姆版画图案的古董珍钞。

为满足中外观众多样化需求,每件展品均配备中英双语二维码展签,扫描二维码即可获取翔实的作品中英文介绍,包括时代背景、艺术分析及文化意义,甚至还能观摩对比同一场景的百年变化。

展览现场 施晨露摄

展览现场 施晨露摄

此次展览面向公众免费开放至10月31日,观众无需预约即可前往参观,展览期间还将举办多场专家讲座和导览活动,带领观众深入领略19世纪西方视角下中国山水与城市风貌的独特魅力。

扫码看介绍

扫码看介绍

实体配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票线上配资公司上榜营业部席位全天成交1.12亿元

- 下一篇:没有了