今年是中国著名表演艺术家、报告文学作家黄宗英100周年诞辰。由上海市文联、上海市作协和上影集团联合主办的黄宗英百年诞辰纪念座谈会9月26日在上海文艺会堂举行,六十多位电影人、作家、评论家和中青年文艺工作者相聚一堂,回溯黄宗英跨越银幕与文学的璀璨人生,缅怀她为中国电影和文学艺术留下的宝贵财富。

她是一位超前于时代的艺术家

黄宗英1925年生于北京,16岁就随长兄黄宗江来到上海。她的表演艺术始于话剧舞台,1942年凭借《甜姐儿》红遍上海,后来转向电影领域,成功地塑造了中国电影史上的许多代表性形象。她在《乌鸦与麻雀》中塑造余小瑛,通过轻浮与凶蛮的交替演绎,让这个市井角色充满人性的复杂;在《家》中饰演婚姻不幸的梅表姐,将巴金笔下的悲剧女性刻画得入木三分。

1956年,上影厂出品电影《家》,黄宗英饰梅表姐,张瑞芳饰瑞珏。 出自《瑞草芳华一一张瑞芳画册》 葛燕萍提供

1956年,上影厂出品电影《家》,黄宗英饰梅表姐,张瑞芳饰瑞珏。 出自《瑞草芳华一一张瑞芳画册》 葛燕萍提供

黄宗英还从事文学创作,撰写了大量报告文学、剧本和散文等,屡获重要奖项。《大雁情》讲述植物园科学家的遭遇,《小木屋》追踪生态学者在西藏的科研历程,《美丽的眼睛》以诗意笔触赞美医务工作者,她以报告文学为载体,记录时代脉搏,描述人物命运,成为记载中国当代社会,尤其是知识分子心灵的重要文本。

1956年,上影厂出品电影《家》,黄宗英饰梅表姐,孙道临饰孙觉新 出自《卖艺人家一一黄氏兄妹相册》 葛燕萍提供

1956年,上影厂出品电影《家》,黄宗英饰梅表姐,孙道临饰孙觉新 出自《卖艺人家一一黄氏兄妹相册》 葛燕萍提供

上海市文联党组书记、专职副主席夏煜静认为,黄宗英无论演绎角色还是书写人生,她的创作始终那么接地气、动人心,正是深入生活、扎根人民的硕果。“我们不仅要纪念黄宗英,更要学习她始终与时代同频共振,与人民血脉相连的创作历程。”上海市作协党组书记、专职副主席马文运认为,黄宗英的文学道路和精神世界对今天的文学创作有深刻启示。“她从影坛到文坛的跨越,以及在报告文学领域的匠心独运,是一种不断突破自我,勇于艺术创新的典范。”

“她在《乌鸦与麻雀》《丽人行》《家》《聂耳》等经典影片中塑造的鲜活的银幕形象,至今留在我们的脑海里。”上影集团党委书记、董事长王隽记得,自己儿时看的第一部黑白电影就是《乌鸦与麻雀》,“她的镜头不多,但是让我记住。不管什么样的角色,在宗英老师演起来,总是拿捏非常到位、精准,没有‘演’的痕迹,那种源于生活、源于文学功底、源于深厚文化底蕴的自信呈现在银幕上。”

上个世纪80年代,黄宗英以报告文学《小丫扛大旗》《大雁情》《小木屋》等惊艳文坛,以清新、质朴的韵致,细节丰富的写实笔触吸引着读者。创作《小木屋》时,黄宗英不顾自己年老体弱,跟随植物生态学家徐凤翔和她的团队进行科学考察,甚至写下了遗嘱。上海广播电视台高级编辑简平认为,黄宗英身上是有一种“硬气”的。她的“硬气”,也是她对文艺创作必须深入生活的态度。

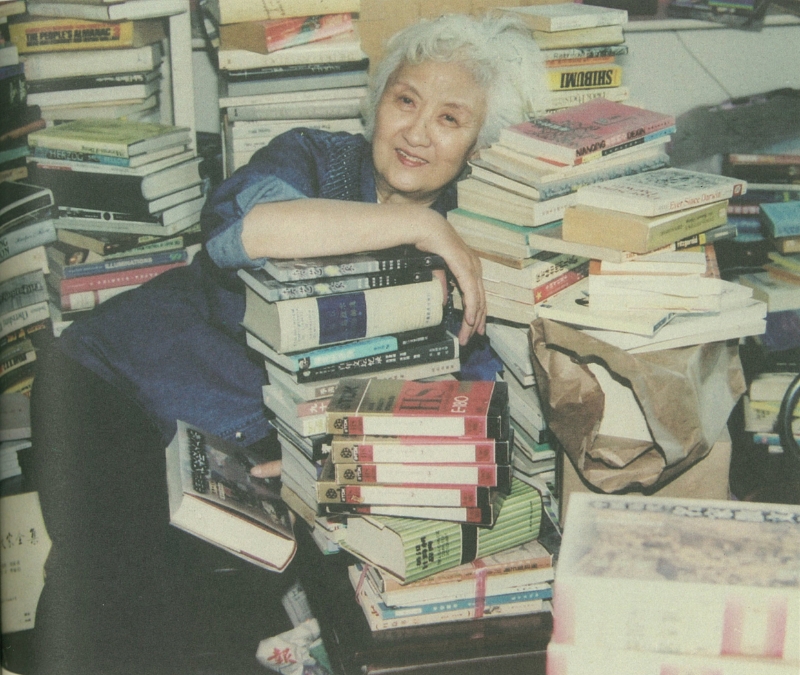

书籍是氧吧 出自《卖艺人家一一黄氏兄妹相册》葛燕萍提供

书籍是氧吧 出自《卖艺人家一一黄氏兄妹相册》葛燕萍提供

上海评协理事、文汇报社高级编辑王雪瑛是黄宗英的影迷,也是她的编辑。上世纪90年代,在上海作协《海上文坛》工作的王雪瑛偶然在走廊遇见了心中的“梅表姐”黄宗英。尽管内心忐忑,但为了工作栏目“名人与大众”,她鼓起勇气上前搭话,由此开启了一段忘年交。“她告诉我,不同的机遇与场合,她都会提笔写作,‘我参加剧团的对外演出,演出得有幕间串联词,那时候没人写,没人写我就写。’”多才多艺的她就这样一路写来,成了文学多面手。直至晚年,黄宗英依然坚持写作和学习。

“我们需要来自不同领域的专家,围坐在一起才能够几近完整地描述黄宗英女士的形象,大家津津乐道于她如何演话剧、演电影、写文章、做报告文学、拍纪录片,按照现在的话来说,她是一位跨界艺术家和跨媒介创作者。”上海市文联副主席、上海影协主席郑大圣认为,黄宗英是一位远远超前于时代的现代性艺术家,她以她的好奇心、勇气在不断地探求、探险,艺术创作轨迹才能如此斑斓。

她给影坛文坛带来美丽、幸福与洒脱

对于上影人来说,黄宗英如同家人和长辈,她还奔波创办剧影工作者协会托儿所,为很多艺术家解决了后顾之忧。上海影协副主席、上影演员剧团团长佟瑞欣曾多次到华东医院看望她,总能感到她对剧团的牵挂。“她是很多剧团演员的伯乐。”

座谈会现场

座谈会现场

2018年,剧团策划在巴金故居举办“声·影——巴金萧珊作品诵读会”,佟瑞欣和剧团老艺术家牛犇手捧鲜花,专程拜访黄宗英,请她为朗读会题词。“那天她的小房间阳光非常温暖,她穿着一件红色外套,戴着一顶红色的小帽,看起来是精心打扮等着我们去。她见到牛犇老师很兴奋,高兴地称呼他‘小牛子’。”佟瑞欣回忆,那天黄宗英用颤巍巍的手,非常谦虚地写了“我从梅身上学到很多好的东西”。

黄宗英与赵丹是著名的银幕伉俪,2019年,上影演员剧团要为赵丹塑立一尊铜像。佟瑞欣去拜访黄宗英,希望她在铜像下方写一句话——就是赵丹说的“艺术家要给人以真、以美、以幸福”。她当即表示赞成,亲笔写下这句话,也是这句话,让铜像仿佛有了声音。“宗英老师平时说话不多,但一开口,就流露出对剧团、对电影、对文学、对同道的关心。每当想起宗英老师,我们都会为她而感动、感怀而感奋。”

2010年7月13日黄宗英85岁生日,时任上海电影家协会主席张建亚(中)和时任影协秘书长葛燕萍(右)向黄宗英呈上由上美影美术师杭执行创作的画作《赵丹像》 祖忠人摄

2010年7月13日黄宗英85岁生日,时任上海电影家协会主席张建亚(中)和时任影协秘书长葛燕萍(右)向黄宗英呈上由上美影美术师杭执行创作的画作《赵丹像》 祖忠人摄

上海广播电视台高级编辑秦来来曾为黄宗英制作广播节目,跟访了她一个月,他用“嗲、作、真”三个字勾勒这位艺术家的晚年形象。当时,黄宗英已经82岁,回忆自己与冯亦代的黄昏恋,眼睛中闪着光,脸上是深深爱意传递出来的甜蜜,让听众觉得“82岁的老奶奶,如同28岁的姑娘”。“她说的一切都是这样的自然、鲜活,一切都是从她心里流淌出来的,真正展示了一位‘用生命的秋天拥抱艺术的春天’的艺术家的风采。”

在纪念会现场播放了主题为《黄宗英·白云秋山霜叶红》的微型纪录片,其中有一句黄宗英对着镜头深情诉说的片段,“我是黄宗英,你们想我吗?我很想你们”,让众多人感慨。这一片段来自《可凡倾听》的采访。上海视协副主席曹可凡回忆,在黄宗英80岁生日的时候,他专程去北京给她做了这次采访。但那次采访之前,黄宗英刚刚遭受了脑梗的困扰。接到电话时,黄宗英略有迟疑,说,“我今天早上写了两句诗,我念给你听听:‘钟走着、表走着,我停了。花开了,叶绿了,我蔫了’。”她以此来婉拒采访。在曹可凡再三坚持下,黄宗英终于被打动。

2007年7月13日,吴贻弓看望黄宗英 祖忠人摄

2007年7月13日,吴贻弓看望黄宗英 祖忠人摄

那天他们聊了快两个小时。曹可凡觉得,黄宗英有对艺术的痴,也有对人间无私的大爱,在采访尾声,她还拜托曹可凡帮忙选择文本,好给孩子们录制故事,让他们获得美的体验。“她有这样的能力和魅力,无论身在何处,都能够落地生根,开花结果。她是上海城市文化非常重要的代表人物。”

座谈会照片

座谈会照片

“上海文艺界有一个好传统——为曾经铸就辉煌的艺术家举办纪念活动,这是表达致敬、践行传承,这是为了延续上海这座城市的文化筋脉。”上海市文联原副主席、上海影协原主席任仲伦感慨,在上海文联这个大家所熟悉的艺术家殿堂,这些年光是电影界就在这里举行了谢晋、孙道临、秦怡、汤晓丹、吴贻弓、黄蜀芹等艺术家的纪念活动,如今又加上了黄宗英,他们如群山般存在,这份名单还可以写得很长很长。

实体配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:三亚股票配资铜缆高速连接、CPO、液冷服务器等题材集体走弱

- 下一篇:没有了